"Il faut lâcher prise."

Les trente actuelles années de la carrière(1), en tant que réalisateur, de Michael Mann sont dominées, au moins en nombre (sept sur douze), par des polars. Il n'était donc pas surprenant de le voir ajouter, en 2004, à la liste de ses nombreux projets ce biopic

sont dominées, au moins en nombre (sept sur douze), par des polars. Il n'était donc pas surprenant de le voir ajouter, en 2004, à la liste de ses nombreux projets ce biopic consacré à l'un des gangsters les plus emblématiques de la Grande dépression aux Etats-Unis. Malgré la richesse de la période en personnages de "fort calibre", à figure plus ou moins patibulaire, et l'existence de plusieurs précédents films(2) sur le célèbre voleur de banques du Midwest, c'est à nouveau la partie dédiée à John Herbert Dillinger, abattu neuf ans avant la naissance du cinéaste également à Chicago, qui était extraite de l'essai de Bryan Burrough(3) pour être portée à l'écran. Johnny Depp

consacré à l'un des gangsters les plus emblématiques de la Grande dépression aux Etats-Unis. Malgré la richesse de la période en personnages de "fort calibre", à figure plus ou moins patibulaire, et l'existence de plusieurs précédents films(2) sur le célèbre voleur de banques du Midwest, c'est à nouveau la partie dédiée à John Herbert Dillinger, abattu neuf ans avant la naissance du cinéaste également à Chicago, qui était extraite de l'essai de Bryan Burrough(3) pour être portée à l'écran. Johnny Depp , dirigé pour la première fois par Mann

, dirigé pour la première fois par Mann , y reprend le rôle tenu avant lui notamment par Lawrence Tierney

, y reprend le rôle tenu avant lui notamment par Lawrence Tierney . Succès commercial indéniable(4), Public Enemies

. Succès commercial indéniable(4), Public Enemies ne convainc pourtant qu'à moitié.

ne convainc pourtant qu'à moitié.

sont dominées, au moins en nombre (sept sur douze), par des polars. Il n'était donc pas surprenant de le voir ajouter, en 2004, à la liste de ses nombreux projets ce biopic

sont dominées, au moins en nombre (sept sur douze), par des polars. Il n'était donc pas surprenant de le voir ajouter, en 2004, à la liste de ses nombreux projets ce biopic consacré à l'un des gangsters les plus emblématiques de la Grande dépression aux Etats-Unis. Malgré la richesse de la période en personnages de "fort calibre", à figure plus ou moins patibulaire, et l'existence de plusieurs précédents films(2) sur le célèbre voleur de banques du Midwest, c'est à nouveau la partie dédiée à John Herbert Dillinger, abattu neuf ans avant la naissance du cinéaste également à Chicago, qui était extraite de l'essai de Bryan Burrough(3) pour être portée à l'écran. Johnny Depp

consacré à l'un des gangsters les plus emblématiques de la Grande dépression aux Etats-Unis. Malgré la richesse de la période en personnages de "fort calibre", à figure plus ou moins patibulaire, et l'existence de plusieurs précédents films(2) sur le célèbre voleur de banques du Midwest, c'est à nouveau la partie dédiée à John Herbert Dillinger, abattu neuf ans avant la naissance du cinéaste également à Chicago, qui était extraite de l'essai de Bryan Burrough(3) pour être portée à l'écran. Johnny Depp , dirigé pour la première fois par Mann

, dirigé pour la première fois par Mann , y reprend le rôle tenu avant lui notamment par Lawrence Tierney

, y reprend le rôle tenu avant lui notamment par Lawrence Tierney . Succès commercial indéniable(4), Public Enemies

. Succès commercial indéniable(4), Public Enemies ne convainc pourtant qu'à moitié.

ne convainc pourtant qu'à moitié.

1933, Indiana State Prison. Escorté à l'intérieur du pénitencier, John Dillinger y organise presque aussitôt l'évasion à main armée de son mentor et ami Walter Dietrich ainsi que de plusieurs de leurs complices. Le meurtre de deux policiers déclenche une fusillade au cours de laquelle Dietrich est mortellement touché. Dillinger doit l'abandonner sur la route, déclenchant sa fureur vis-à-vis d'Ed Shouse, responsable des tirs. Le gang se rend peu après à Chicago pour y attaquer une banque. Melvin Purvis, qui vient d'abattre 'Pretty Boy' Floyd, est nommé par le directeur du Bureau of Investigation John E. Hoover à la tête de l'agence de Chicago avec Dillinger comme objectif prioritaire. Celui-ci rencontre et s'éprend de Billie Frechette, aperçue au cours d'un dîner dans un restaurant. Une tentative d'arrestation organisée par Purvis est bientôt marquée par le meurtre de l'un de ses jeunes collaborateurs, Barton, tué par 'Baby Face' Nelson. Lorsqu'une nouvelle banque est dévalisée, Purvis réclame et obtient de la part d'Hoover l'arrivée de trois ex-marshals du Texas et de l'Oklahoma parmi lesquels Charles Winstead.

Longue et belle, quoique parfois infidèle, reconstitution de la dernière année de John Dillinger, Public Enemies laisse cependant une impression mitigée. Si la direction artistique, la photographie de Dante Spinotti

laisse cependant une impression mitigée. Si la direction artistique, la photographie de Dante Spinotti et la réalisation de Michael Mann

et la réalisation de Michael Mann apparaissent hautement louables, cette maîtrise technique et formelle semble contribuer à refroidir, à étouffer une narration elle-même un peu schématique et répétitive. Les antécédents, les motivations et donc la psychologie, à l'exception de la brutalité, des deux principaux antagonistes ne sont jamais vraiment développés, la romance (littéralement accessoirisée) entre Dillinger et Frechette n'apportant d'ailleurs, de ce point de vue, aucun éclairage significatif. La création du FBI, issu de la Division of Investigation (DOI, Département de la justice) est, en outre, également traitée sur un mode anecdotique. Cantonné à un rôle de mécanique exécutant au service de John Edgar Hoover, Christian Bale

apparaissent hautement louables, cette maîtrise technique et formelle semble contribuer à refroidir, à étouffer une narration elle-même un peu schématique et répétitive. Les antécédents, les motivations et donc la psychologie, à l'exception de la brutalité, des deux principaux antagonistes ne sont jamais vraiment développés, la romance (littéralement accessoirisée) entre Dillinger et Frechette n'apportant d'ailleurs, de ce point de vue, aucun éclairage significatif. La création du FBI, issu de la Division of Investigation (DOI, Département de la justice) est, en outre, également traitée sur un mode anecdotique. Cantonné à un rôle de mécanique exécutant au service de John Edgar Hoover, Christian Bale éprouve quelques difficultés à résister à la caricature. Visiblement plus à l'aise, Johnny Depp

éprouve quelques difficultés à résister à la caricature. Visiblement plus à l'aise, Johnny Depp parvient de son côté à nuancer et à humaniser son interprétation. Honorable film de gangster, Public Enemies

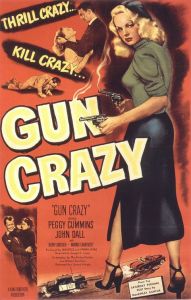

parvient de son côté à nuancer et à humaniser son interprétation. Honorable film de gangster, Public Enemies ne peut toutefois rivaliser avec les références du genre, Gun Crazy

ne peut toutefois rivaliser avec les références du genre, Gun Crazy , They Live by Night

, They Live by Night ou Bonnie and Clyde

ou Bonnie and Clyde .

.

laisse cependant une impression mitigée. Si la direction artistique, la photographie de Dante Spinotti

laisse cependant une impression mitigée. Si la direction artistique, la photographie de Dante Spinotti et la réalisation de Michael Mann

et la réalisation de Michael Mann apparaissent hautement louables, cette maîtrise technique et formelle semble contribuer à refroidir, à étouffer une narration elle-même un peu schématique et répétitive. Les antécédents, les motivations et donc la psychologie, à l'exception de la brutalité, des deux principaux antagonistes ne sont jamais vraiment développés, la romance (littéralement accessoirisée) entre Dillinger et Frechette n'apportant d'ailleurs, de ce point de vue, aucun éclairage significatif. La création du FBI, issu de la Division of Investigation (DOI, Département de la justice) est, en outre, également traitée sur un mode anecdotique. Cantonné à un rôle de mécanique exécutant au service de John Edgar Hoover, Christian Bale

apparaissent hautement louables, cette maîtrise technique et formelle semble contribuer à refroidir, à étouffer une narration elle-même un peu schématique et répétitive. Les antécédents, les motivations et donc la psychologie, à l'exception de la brutalité, des deux principaux antagonistes ne sont jamais vraiment développés, la romance (littéralement accessoirisée) entre Dillinger et Frechette n'apportant d'ailleurs, de ce point de vue, aucun éclairage significatif. La création du FBI, issu de la Division of Investigation (DOI, Département de la justice) est, en outre, également traitée sur un mode anecdotique. Cantonné à un rôle de mécanique exécutant au service de John Edgar Hoover, Christian Bale éprouve quelques difficultés à résister à la caricature. Visiblement plus à l'aise, Johnny Depp

éprouve quelques difficultés à résister à la caricature. Visiblement plus à l'aise, Johnny Depp parvient de son côté à nuancer et à humaniser son interprétation. Honorable film de gangster, Public Enemies

parvient de son côté à nuancer et à humaniser son interprétation. Honorable film de gangster, Public Enemies ne peut toutefois rivaliser avec les références du genre, Gun Crazy

ne peut toutefois rivaliser avec les références du genre, Gun Crazy , They Live by Night

, They Live by Night ou Bonnie and Clyde

ou Bonnie and Clyde .

.

___

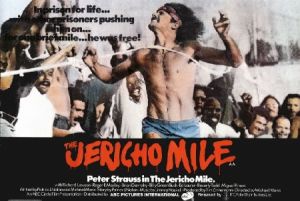

1. avec pour point de départ le téléfilm The Jericho Mile , quarante si l'on tient compte de son tout premier film.

, quarante si l'on tient compte de son tout premier film.

, quarante si l'on tient compte de son tout premier film.

, quarante si l'on tient compte de son tout premier film.

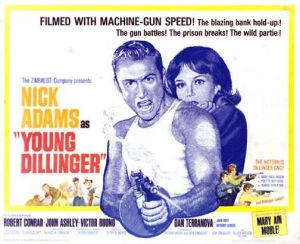

2. Dillinger (1) de Max Nosseck déjà évoqué, Baby Face Nelson

de Max Nosseck déjà évoqué, Baby Face Nelson de Don Siegel

de Don Siegel avec Leo Gordon

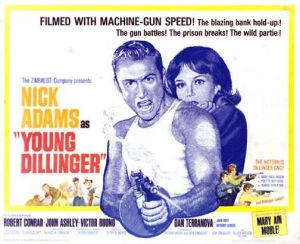

avec Leo Gordon , Young Dillinger

, Young Dillinger de Terry O. Morse avec Nick Adams

de Terry O. Morse avec Nick Adams , Dillinger (2)

, Dillinger (2) de John Milius

de John Milius avec Warren Oates

avec Warren Oates , The Lady in Red

, The Lady in Red de Lewis Teague avec Robert Conrad

de Lewis Teague avec Robert Conrad , le téléfilm Dillinger

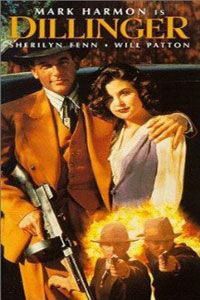

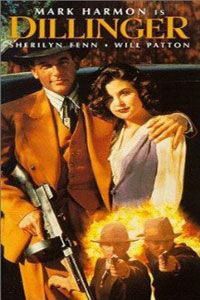

, le téléfilm Dillinger de Rupert Wainwright

de Rupert Wainwright avec Mark Harmon

avec Mark Harmon , Baby Face Nelson

, Baby Face Nelson de Scott P. Levy avec Martin Kove

de Scott P. Levy avec Martin Kove et Dillinger and Capone

et Dillinger and Capone de Jon Purdy avec Martin Sheen

de Jon Purdy avec Martin Sheen (liste non exhaustive).

(liste non exhaustive).

de Max Nosseck déjà évoqué, Baby Face Nelson

de Max Nosseck déjà évoqué, Baby Face Nelson de Don Siegel

de Don Siegel avec Leo Gordon

avec Leo Gordon , Young Dillinger

, Young Dillinger de Terry O. Morse avec Nick Adams

de Terry O. Morse avec Nick Adams , Dillinger (2)

, Dillinger (2) de John Milius

de John Milius avec Warren Oates

avec Warren Oates , The Lady in Red

, The Lady in Red de Lewis Teague avec Robert Conrad

de Lewis Teague avec Robert Conrad , le téléfilm Dillinger

, le téléfilm Dillinger de Rupert Wainwright

de Rupert Wainwright avec Mark Harmon

avec Mark Harmon , Baby Face Nelson

, Baby Face Nelson de Scott P. Levy avec Martin Kove

de Scott P. Levy avec Martin Kove et Dillinger and Capone

et Dillinger and Capone de Jon Purdy avec Martin Sheen

de Jon Purdy avec Martin Sheen (liste non exhaustive).

(liste non exhaustive).

3. "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933–34", ouvrage qui devait initialement donner lieu à une mini-série diffusée par HBO en association avec Robert De Niro . Les droits d'adaptation ont ensuite été acquis par Michael Mann

. Les droits d'adaptation ont ensuite été acquis par Michael Mann et Leonardo DiCaprio

et Leonardo DiCaprio , lequel marqua son intérêt à tenir le rôle de J. Dilliger avant d'abandonner le projet au profit de Shutter Island

, lequel marqua son intérêt à tenir le rôle de J. Dilliger avant d'abandonner le projet au profit de Shutter Island .

.

. Les droits d'adaptation ont ensuite été acquis par Michael Mann

. Les droits d'adaptation ont ensuite été acquis par Michael Mann et Leonardo DiCaprio

et Leonardo DiCaprio , lequel marqua son intérêt à tenir le rôle de J. Dilliger avant d'abandonner le projet au profit de Shutter Island

, lequel marqua son intérêt à tenir le rôle de J. Dilliger avant d'abandonner le projet au profit de Shutter Island .

.

4. doté d'un budget d'environ 100M$, le film a enregistré des recettes totales de près de 196M$, dont la moitié aux Etats-Unis, soit bien supérieures à celles de Miami Vice et proches de Collateral

et proches de Collateral .

.

et proches de Collateral

et proches de Collateral .

.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire