"But romeo is bleeding but nobody can tell

and he sings along with the radio

with a bullet in his chest" (in "Romeo is bleeding" de Tom Waits)

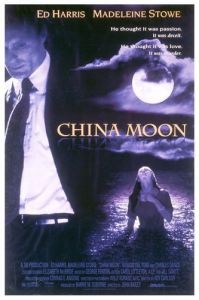

Blood, sweat and tears, tel est, en utilisant une autre référence musicale (celle d'un groupe rock-jazz des 70's), le programme du film de Peter Medak auquel on doit ajouter les moteurs principaux de ces phénomènes corporels, le sexe et la violence. Lorsque le sergent Jack Grimaldi a accepté de donner, contre rémunération, des informations au chef de la mafia Don Falcone,

il a perdu le contrôle de son existence. Sa vie sentimentale extra

conjugale n'est pas un élément atténuant. Et quand tout se mêle, avec

pour centre de gravité la sulfureuse Mona Demarkov qu'il est chargé d'éliminer, c'est le début de la fin. Celle-ci, espèce de Keyser Soze

au féminin mais beaucoup plus présente à l'écran que son homologue

criminel, va "moudre", réduire en pièces l'existence du flic pourri.

auquel on doit ajouter les moteurs principaux de ces phénomènes corporels, le sexe et la violence. Lorsque le sergent Jack Grimaldi a accepté de donner, contre rémunération, des informations au chef de la mafia Don Falcone,

il a perdu le contrôle de son existence. Sa vie sentimentale extra

conjugale n'est pas un élément atténuant. Et quand tout se mêle, avec

pour centre de gravité la sulfureuse Mona Demarkov qu'il est chargé d'éliminer, c'est le début de la fin. Celle-ci, espèce de Keyser Soze

au féminin mais beaucoup plus présente à l'écran que son homologue

criminel, va "moudre", réduire en pièces l'existence du flic pourri.

auquel on doit ajouter les moteurs principaux de ces phénomènes corporels, le sexe et la violence. Lorsque le sergent Jack Grimaldi a accepté de donner, contre rémunération, des informations au chef de la mafia Don Falcone,

il a perdu le contrôle de son existence. Sa vie sentimentale extra

conjugale n'est pas un élément atténuant. Et quand tout se mêle, avec

pour centre de gravité la sulfureuse Mona Demarkov qu'il est chargé d'éliminer, c'est le début de la fin. Celle-ci, espèce de Keyser Soze

au féminin mais beaucoup plus présente à l'écran que son homologue

criminel, va "moudre", réduire en pièces l'existence du flic pourri.

auquel on doit ajouter les moteurs principaux de ces phénomènes corporels, le sexe et la violence. Lorsque le sergent Jack Grimaldi a accepté de donner, contre rémunération, des informations au chef de la mafia Don Falcone,

il a perdu le contrôle de son existence. Sa vie sentimentale extra

conjugale n'est pas un élément atténuant. Et quand tout se mêle, avec

pour centre de gravité la sulfureuse Mona Demarkov qu'il est chargé d'éliminer, c'est le début de la fin. Celle-ci, espèce de Keyser Soze

au féminin mais beaucoup plus présente à l'écran que son homologue

criminel, va "moudre", réduire en pièces l'existence du flic pourri.

Le britannique d'origine hongroise Peter Medak est plus connu pour ses nombreuses réalisations de séries télévisées, pour la comédie The Ruling Class

est plus connu pour ses nombreuses réalisations de séries télévisées, pour la comédie The Ruling Class avec Peter O'Toole

avec Peter O'Toole ou l'efficacement horrifique The Changeling

ou l'efficacement horrifique The Changeling . Romeo is Bleeding

. Romeo is Bleeding essaie de renouer avec le genre film-noir, modernisé sur le plan visuel et beaucoup plus démonstratif (et sanglant)

"qu'atmosphérique". Le résultat est globalement peu convaincant et, par

certains aspects, assez proche d'un certain cinéma asiatique très

violent à la mode aujourd'hui. Conçu comme un flash-back avec narration à

la troisième personne, la tonalité est névrotique, voire psychotique.

L'alternance des rythmes renforce cette impression morbide de crise et

de rémission. Le réalisateur s'autorise tous les effets filmiques :

ralenti, multi-angle, travelling circulaire, esthétisation

photographique des plans, anticipation-rupture dans le récit,

télescopage entre narration et action. Par ailleurs, pour crédibiliser

le caractère polar noir de son film, Medak

essaie de renouer avec le genre film-noir, modernisé sur le plan visuel et beaucoup plus démonstratif (et sanglant)

"qu'atmosphérique". Le résultat est globalement peu convaincant et, par

certains aspects, assez proche d'un certain cinéma asiatique très

violent à la mode aujourd'hui. Conçu comme un flash-back avec narration à

la troisième personne, la tonalité est névrotique, voire psychotique.

L'alternance des rythmes renforce cette impression morbide de crise et

de rémission. Le réalisateur s'autorise tous les effets filmiques :

ralenti, multi-angle, travelling circulaire, esthétisation

photographique des plans, anticipation-rupture dans le récit,

télescopage entre narration et action. Par ailleurs, pour crédibiliser

le caractère polar noir de son film, Medak a recours à une bande originale jazzy signée Mark Isham. On est tout de

même assez loin de l'atmosphère "waitsienne" que laisse supposer le

titre.

a recours à une bande originale jazzy signée Mark Isham. On est tout de

même assez loin de l'atmosphère "waitsienne" que laisse supposer le

titre.

est plus connu pour ses nombreuses réalisations de séries télévisées, pour la comédie The Ruling Class

est plus connu pour ses nombreuses réalisations de séries télévisées, pour la comédie The Ruling Class avec Peter O'Toole

avec Peter O'Toole ou l'efficacement horrifique The Changeling

ou l'efficacement horrifique The Changeling . Romeo is Bleeding

. Romeo is Bleeding essaie de renouer avec le genre film-noir, modernisé sur le plan visuel et beaucoup plus démonstratif (et sanglant)

"qu'atmosphérique". Le résultat est globalement peu convaincant et, par

certains aspects, assez proche d'un certain cinéma asiatique très

violent à la mode aujourd'hui. Conçu comme un flash-back avec narration à

la troisième personne, la tonalité est névrotique, voire psychotique.

L'alternance des rythmes renforce cette impression morbide de crise et

de rémission. Le réalisateur s'autorise tous les effets filmiques :

ralenti, multi-angle, travelling circulaire, esthétisation

photographique des plans, anticipation-rupture dans le récit,

télescopage entre narration et action. Par ailleurs, pour crédibiliser

le caractère polar noir de son film, Medak

essaie de renouer avec le genre film-noir, modernisé sur le plan visuel et beaucoup plus démonstratif (et sanglant)

"qu'atmosphérique". Le résultat est globalement peu convaincant et, par

certains aspects, assez proche d'un certain cinéma asiatique très

violent à la mode aujourd'hui. Conçu comme un flash-back avec narration à

la troisième personne, la tonalité est névrotique, voire psychotique.

L'alternance des rythmes renforce cette impression morbide de crise et

de rémission. Le réalisateur s'autorise tous les effets filmiques :

ralenti, multi-angle, travelling circulaire, esthétisation

photographique des plans, anticipation-rupture dans le récit,

télescopage entre narration et action. Par ailleurs, pour crédibiliser

le caractère polar noir de son film, Medak a recours à une bande originale jazzy signée Mark Isham. On est tout de

même assez loin de l'atmosphère "waitsienne" que laisse supposer le

titre.

a recours à une bande originale jazzy signée Mark Isham. On est tout de

même assez loin de l'atmosphère "waitsienne" que laisse supposer le

titre.

Gary Oldman (qui a tourné la même année True Romance

(qui a tourné la même année True Romance qui est supérieur au film de Medak

qui est supérieur au film de Medak )

compose remarquablement son personnage de flic manipulé et traqué qui

cherche une issue et, peut-être, une rédemption. Il communique avec brio

le malaise qui l'habite et l'énergie résiduelle qu'il possède encore. Lena Olin

)

compose remarquablement son personnage de flic manipulé et traqué qui

cherche une issue et, peut-être, une rédemption. Il communique avec brio

le malaise qui l'habite et l'énergie résiduelle qu'il possède encore. Lena Olin , entre deux drames romantiques, incarne (si je puis dire !)

un authentique démon doté de tous les arguments de la féminité. La

permanence de son sourire, quasi sardonique, n'a d'égal que sa capacité à

se sortir de toutes les situations, même les plus compromises. Quelques

courtes apparitions de Roy Scheider

, entre deux drames romantiques, incarne (si je puis dire !)

un authentique démon doté de tous les arguments de la féminité. La

permanence de son sourire, quasi sardonique, n'a d'égal que sa capacité à

se sortir de toutes les situations, même les plus compromises. Quelques

courtes apparitions de Roy Scheider en parrain mafieux bien inquiétant. Annabella Sciorra

en parrain mafieux bien inquiétant. Annabella Sciorra , en épouse du personnage principal, aurait peut-être mérité une place plus importante.

, en épouse du personnage principal, aurait peut-être mérité une place plus importante.

(qui a tourné la même année True Romance

(qui a tourné la même année True Romance qui est supérieur au film de Medak

qui est supérieur au film de Medak )

compose remarquablement son personnage de flic manipulé et traqué qui

cherche une issue et, peut-être, une rédemption. Il communique avec brio

le malaise qui l'habite et l'énergie résiduelle qu'il possède encore. Lena Olin

)

compose remarquablement son personnage de flic manipulé et traqué qui

cherche une issue et, peut-être, une rédemption. Il communique avec brio

le malaise qui l'habite et l'énergie résiduelle qu'il possède encore. Lena Olin , entre deux drames romantiques, incarne (si je puis dire !)

un authentique démon doté de tous les arguments de la féminité. La

permanence de son sourire, quasi sardonique, n'a d'égal que sa capacité à

se sortir de toutes les situations, même les plus compromises. Quelques

courtes apparitions de Roy Scheider

, entre deux drames romantiques, incarne (si je puis dire !)

un authentique démon doté de tous les arguments de la féminité. La

permanence de son sourire, quasi sardonique, n'a d'égal que sa capacité à

se sortir de toutes les situations, même les plus compromises. Quelques

courtes apparitions de Roy Scheider en parrain mafieux bien inquiétant. Annabella Sciorra

en parrain mafieux bien inquiétant. Annabella Sciorra , en épouse du personnage principal, aurait peut-être mérité une place plus importante.

, en épouse du personnage principal, aurait peut-être mérité une place plus importante.

Objectivement, ce film a des qualités mais ses excès ne lui autorisent

qu'un public spécifique. Pour les amateurs du genre... Je n'en suis pas !

),

),