"La meulière, ça doit rendre aimable."

Ne pas se fier à la première impression, telle pourrait être la réponse à la réplique de MG et la morale du film. Difficile exercice que celui d'un premier film. Difficile de résister à la facilité. Francis Palluau n'y parvient pas tout à fait. Après s'être essayé au scénario avec la collaboration au Deuxième vie

n'y parvient pas tout à fait. Après s'être essayé au scénario avec la collaboration au Deuxième vie de Patrick Braoudé

de Patrick Braoudé en 2000, le metteur en scène et comédien de théâtre réalise son premier film, Bienvenue chez les Rozes

en 2000, le metteur en scène et comédien de théâtre réalise son premier film, Bienvenue chez les Rozes ,

sorti en avril dernier, qui n'a attiré qu'un peu plus de 325 000

spectateurs en sept semaines de commercialisation, malgré une

distribution significative (plus de 200 copies pendant trois semaines) et un casting séduisant (pour ne pas utiliser un autre vocable !).

,

sorti en avril dernier, qui n'a attiré qu'un peu plus de 325 000

spectateurs en sept semaines de commercialisation, malgré une

distribution significative (plus de 200 copies pendant trois semaines) et un casting séduisant (pour ne pas utiliser un autre vocable !).

n'y parvient pas tout à fait. Après s'être essayé au scénario avec la collaboration au Deuxième vie

n'y parvient pas tout à fait. Après s'être essayé au scénario avec la collaboration au Deuxième vie de Patrick Braoudé

de Patrick Braoudé en 2000, le metteur en scène et comédien de théâtre réalise son premier film, Bienvenue chez les Rozes

en 2000, le metteur en scène et comédien de théâtre réalise son premier film, Bienvenue chez les Rozes ,

sorti en avril dernier, qui n'a attiré qu'un peu plus de 325 000

spectateurs en sept semaines de commercialisation, malgré une

distribution significative (plus de 200 copies pendant trois semaines) et un casting séduisant (pour ne pas utiliser un autre vocable !).

,

sorti en avril dernier, qui n'a attiré qu'un peu plus de 325 000

spectateurs en sept semaines de commercialisation, malgré une

distribution significative (plus de 200 copies pendant trois semaines) et un casting séduisant (pour ne pas utiliser un autre vocable !).

Palluau avoue s'être inspiré de The Desperate Hours

avoue s'être inspiré de The Desperate Hours de William Wyler

de William Wyler pour écrire le scénario du film, mais en s'amusant à intervertir les

rôles : les preneurs de faux-otages, méchants apparents, sont manipulés

par leurs pseudo-otages, de faux-gentils. Et c'est vrai que cette

famille Rozes, malgré les apparences, lorsqu'elle est placée

dans un contexte exceptionnel, se révèle plutôt inquiétante. Un père,

marchand de vin, hypocrite, mielleux et un peu dément ; une épouse, qui

travaille dans le milieu medico-social, sournoise, excessive,

maniaco-dépressive et authentique sal.pe ; une fille, lycéenne et

danseuse, suicidaire et abhorrant ses parents ; un fils, lycéen lui

aussi, voyeur, morbide et vénal. Et c'est dans cet enfer, encore éteint

mais qui ne demande qu'à s'enflammer, qu'atterrissent les malheureux Michel Gamay, alias MG et Gilbert Sauvignon (un Gamay et un Sauvignon chez un caviste, une sacrée trouvaille !), prisonniers échappés pendant un transfert. Une belle paire de sympathiques loosers, éclopés physiquement ou dans l'âme, qui subissent les événements, parfois même sans les comprendre.

pour écrire le scénario du film, mais en s'amusant à intervertir les

rôles : les preneurs de faux-otages, méchants apparents, sont manipulés

par leurs pseudo-otages, de faux-gentils. Et c'est vrai que cette

famille Rozes, malgré les apparences, lorsqu'elle est placée

dans un contexte exceptionnel, se révèle plutôt inquiétante. Un père,

marchand de vin, hypocrite, mielleux et un peu dément ; une épouse, qui

travaille dans le milieu medico-social, sournoise, excessive,

maniaco-dépressive et authentique sal.pe ; une fille, lycéenne et

danseuse, suicidaire et abhorrant ses parents ; un fils, lycéen lui

aussi, voyeur, morbide et vénal. Et c'est dans cet enfer, encore éteint

mais qui ne demande qu'à s'enflammer, qu'atterrissent les malheureux Michel Gamay, alias MG et Gilbert Sauvignon (un Gamay et un Sauvignon chez un caviste, une sacrée trouvaille !), prisonniers échappés pendant un transfert. Une belle paire de sympathiques loosers, éclopés physiquement ou dans l'âme, qui subissent les événements, parfois même sans les comprendre.

avoue s'être inspiré de The Desperate Hours

avoue s'être inspiré de The Desperate Hours de William Wyler

de William Wyler pour écrire le scénario du film, mais en s'amusant à intervertir les

rôles : les preneurs de faux-otages, méchants apparents, sont manipulés

par leurs pseudo-otages, de faux-gentils. Et c'est vrai que cette

famille Rozes, malgré les apparences, lorsqu'elle est placée

dans un contexte exceptionnel, se révèle plutôt inquiétante. Un père,

marchand de vin, hypocrite, mielleux et un peu dément ; une épouse, qui

travaille dans le milieu medico-social, sournoise, excessive,

maniaco-dépressive et authentique sal.pe ; une fille, lycéenne et

danseuse, suicidaire et abhorrant ses parents ; un fils, lycéen lui

aussi, voyeur, morbide et vénal. Et c'est dans cet enfer, encore éteint

mais qui ne demande qu'à s'enflammer, qu'atterrissent les malheureux Michel Gamay, alias MG et Gilbert Sauvignon (un Gamay et un Sauvignon chez un caviste, une sacrée trouvaille !), prisonniers échappés pendant un transfert. Une belle paire de sympathiques loosers, éclopés physiquement ou dans l'âme, qui subissent les événements, parfois même sans les comprendre.

pour écrire le scénario du film, mais en s'amusant à intervertir les

rôles : les preneurs de faux-otages, méchants apparents, sont manipulés

par leurs pseudo-otages, de faux-gentils. Et c'est vrai que cette

famille Rozes, malgré les apparences, lorsqu'elle est placée

dans un contexte exceptionnel, se révèle plutôt inquiétante. Un père,

marchand de vin, hypocrite, mielleux et un peu dément ; une épouse, qui

travaille dans le milieu medico-social, sournoise, excessive,

maniaco-dépressive et authentique sal.pe ; une fille, lycéenne et

danseuse, suicidaire et abhorrant ses parents ; un fils, lycéen lui

aussi, voyeur, morbide et vénal. Et c'est dans cet enfer, encore éteint

mais qui ne demande qu'à s'enflammer, qu'atterrissent les malheureux Michel Gamay, alias MG et Gilbert Sauvignon (un Gamay et un Sauvignon chez un caviste, une sacrée trouvaille !), prisonniers échappés pendant un transfert. Une belle paire de sympathiques loosers, éclopés physiquement ou dans l'âme, qui subissent les événements, parfois même sans les comprendre.

Ce que l'on peut reprocher à Palluau ,

remarque qui s'applique à la plupart des premiers films, ce sont les

trucs et maladresses qu'il utilise dans un processus qui se veut

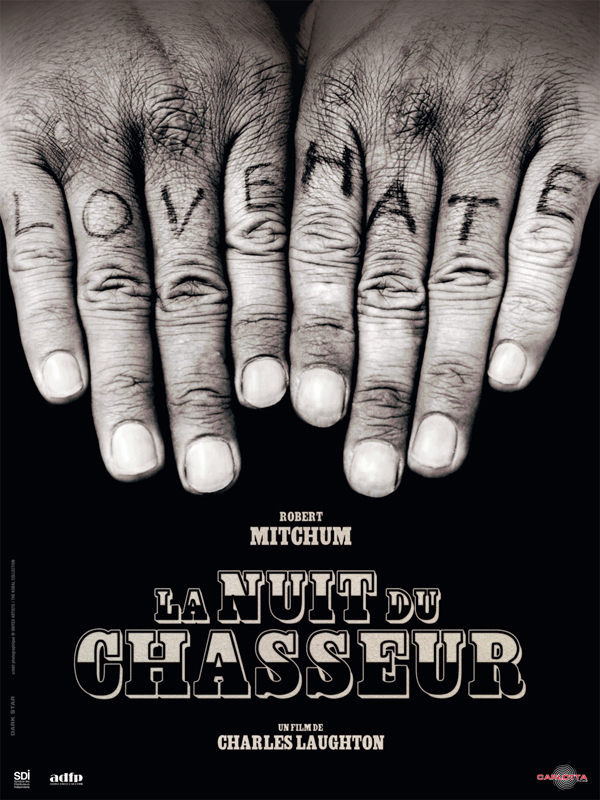

réfléchi. D'abord ses références cinématographiques (le film-noir -

on en est très très loin, même dans une démarche comique ou satirique -

qui explique la technique du traitement sans blanchiment* de quelques

scènes, le clin d'oeil raté au tatouage de The Night of the Hunter

,

remarque qui s'applique à la plupart des premiers films, ce sont les

trucs et maladresses qu'il utilise dans un processus qui se veut

réfléchi. D'abord ses références cinématographiques (le film-noir -

on en est très très loin, même dans une démarche comique ou satirique -

qui explique la technique du traitement sans blanchiment* de quelques

scènes, le clin d'oeil raté au tatouage de The Night of the Hunter ) le gimmick des quatre randonneurs-pêcheurs modestement qualifié de "choeur antique", les erreurs de script ou de véracité de l'action (dans

la scène d'arrivée dans la maison des Rozes, deux points de vues sont

alternés mais, hélas, avec une bande son décalée, la récupération de

l'arme du conducteur du fourgon, le meurtre de Marsanne dans un angle

improbable...). Les dialogues sont également un peu convenus, avec

la volonté de déclencher le rire par le paradoxe ou l'absurde mais sans y

parvenir vraiment. En revanche, il faut mettre au crédit du film une

théâtralisation intéressante (rideau végétal d'ouverture et de clôture, couleurs travaillées, localisation incertaine) qui fait basculer le film dans la fable, un essai caustique (mais pas abouti) sur le jeu des apparences et des faux-semblants (relayé symboliquement par le jardin, les mobiles et leur ombre, les portes en trompe-l'oeil...).

Autres atouts également, l'utilisation d'un flash-back opportun qui

modifie très sensiblement la compréhension du film et le fait de ne pas

avoir succombé à la tentation, forte on n'en doute pas (!), d'introduire dans le récit une relation charnelle entre Mme Rozes désinhibée (vraiment ?) et MG (qui, à ce moment précis, a davantage besoin d'une maman que d'une putain).

) le gimmick des quatre randonneurs-pêcheurs modestement qualifié de "choeur antique", les erreurs de script ou de véracité de l'action (dans

la scène d'arrivée dans la maison des Rozes, deux points de vues sont

alternés mais, hélas, avec une bande son décalée, la récupération de

l'arme du conducteur du fourgon, le meurtre de Marsanne dans un angle

improbable...). Les dialogues sont également un peu convenus, avec

la volonté de déclencher le rire par le paradoxe ou l'absurde mais sans y

parvenir vraiment. En revanche, il faut mettre au crédit du film une

théâtralisation intéressante (rideau végétal d'ouverture et de clôture, couleurs travaillées, localisation incertaine) qui fait basculer le film dans la fable, un essai caustique (mais pas abouti) sur le jeu des apparences et des faux-semblants (relayé symboliquement par le jardin, les mobiles et leur ombre, les portes en trompe-l'oeil...).

Autres atouts également, l'utilisation d'un flash-back opportun qui

modifie très sensiblement la compréhension du film et le fait de ne pas

avoir succombé à la tentation, forte on n'en doute pas (!), d'introduire dans le récit une relation charnelle entre Mme Rozes désinhibée (vraiment ?) et MG (qui, à ce moment précis, a davantage besoin d'une maman que d'une putain).

,

remarque qui s'applique à la plupart des premiers films, ce sont les

trucs et maladresses qu'il utilise dans un processus qui se veut

réfléchi. D'abord ses références cinématographiques (le film-noir -

on en est très très loin, même dans une démarche comique ou satirique -

qui explique la technique du traitement sans blanchiment* de quelques

scènes, le clin d'oeil raté au tatouage de The Night of the Hunter

,

remarque qui s'applique à la plupart des premiers films, ce sont les

trucs et maladresses qu'il utilise dans un processus qui se veut

réfléchi. D'abord ses références cinématographiques (le film-noir -

on en est très très loin, même dans une démarche comique ou satirique -

qui explique la technique du traitement sans blanchiment* de quelques

scènes, le clin d'oeil raté au tatouage de The Night of the Hunter ) le gimmick des quatre randonneurs-pêcheurs modestement qualifié de "choeur antique", les erreurs de script ou de véracité de l'action (dans

la scène d'arrivée dans la maison des Rozes, deux points de vues sont

alternés mais, hélas, avec une bande son décalée, la récupération de

l'arme du conducteur du fourgon, le meurtre de Marsanne dans un angle

improbable...). Les dialogues sont également un peu convenus, avec

la volonté de déclencher le rire par le paradoxe ou l'absurde mais sans y

parvenir vraiment. En revanche, il faut mettre au crédit du film une

théâtralisation intéressante (rideau végétal d'ouverture et de clôture, couleurs travaillées, localisation incertaine) qui fait basculer le film dans la fable, un essai caustique (mais pas abouti) sur le jeu des apparences et des faux-semblants (relayé symboliquement par le jardin, les mobiles et leur ombre, les portes en trompe-l'oeil...).

Autres atouts également, l'utilisation d'un flash-back opportun qui

modifie très sensiblement la compréhension du film et le fait de ne pas

avoir succombé à la tentation, forte on n'en doute pas (!), d'introduire dans le récit une relation charnelle entre Mme Rozes désinhibée (vraiment ?) et MG (qui, à ce moment précis, a davantage besoin d'une maman que d'une putain).

) le gimmick des quatre randonneurs-pêcheurs modestement qualifié de "choeur antique", les erreurs de script ou de véracité de l'action (dans

la scène d'arrivée dans la maison des Rozes, deux points de vues sont

alternés mais, hélas, avec une bande son décalée, la récupération de

l'arme du conducteur du fourgon, le meurtre de Marsanne dans un angle

improbable...). Les dialogues sont également un peu convenus, avec

la volonté de déclencher le rire par le paradoxe ou l'absurde mais sans y

parvenir vraiment. En revanche, il faut mettre au crédit du film une

théâtralisation intéressante (rideau végétal d'ouverture et de clôture, couleurs travaillées, localisation incertaine) qui fait basculer le film dans la fable, un essai caustique (mais pas abouti) sur le jeu des apparences et des faux-semblants (relayé symboliquement par le jardin, les mobiles et leur ombre, les portes en trompe-l'oeil...).

Autres atouts également, l'utilisation d'un flash-back opportun qui

modifie très sensiblement la compréhension du film et le fait de ne pas

avoir succombé à la tentation, forte on n'en doute pas (!), d'introduire dans le récit une relation charnelle entre Mme Rozes désinhibée (vraiment ?) et MG (qui, à ce moment précis, a davantage besoin d'une maman que d'une putain).

Le "corps" du film est, bien entendu, incarné par la belle Carole Bouquet dans un rôle qui aurait pu être confié, il y a 10 ou 15 ans, à Dominique Lavanant

dans un rôle qui aurait pu être confié, il y a 10 ou 15 ans, à Dominique Lavanant , laquelle l'aurait sûrement porté à sa quintessence. La complicité réelle entre Jean Dujardin

, laquelle l'aurait sûrement porté à sa quintessence. La complicité réelle entre Jean Dujardin et Lorànt Deutsch

et Lorànt Deutsch est visible à l'écran, le premier, dans le registre du naturel, le second, dans un drôlerie explosive qui s'ignore. Deutsch

est visible à l'écran, le premier, dans le registre du naturel, le second, dans un drôlerie explosive qui s'ignore. Deutsch est un des meilleurs acteurs de sa génération, les producteurs et

réalisateurs en sont, à présent, conscients. Il nous tarde de le voir

dans un premier rôle dramatique (peut-être le prochain Le Lundi au soleil de Patrick Bossard). André Wilms

est un des meilleurs acteurs de sa génération, les producteurs et

réalisateurs en sont, à présent, conscients. Il nous tarde de le voir

dans un premier rôle dramatique (peut-être le prochain Le Lundi au soleil de Patrick Bossard). André Wilms fait une belle prestation, de même que Clémence Poésy dans son premier film de cinéma.

fait une belle prestation, de même que Clémence Poésy dans son premier film de cinéma.

dans un rôle qui aurait pu être confié, il y a 10 ou 15 ans, à Dominique Lavanant

dans un rôle qui aurait pu être confié, il y a 10 ou 15 ans, à Dominique Lavanant , laquelle l'aurait sûrement porté à sa quintessence. La complicité réelle entre Jean Dujardin

, laquelle l'aurait sûrement porté à sa quintessence. La complicité réelle entre Jean Dujardin et Lorànt Deutsch

et Lorànt Deutsch est visible à l'écran, le premier, dans le registre du naturel, le second, dans un drôlerie explosive qui s'ignore. Deutsch

est visible à l'écran, le premier, dans le registre du naturel, le second, dans un drôlerie explosive qui s'ignore. Deutsch est un des meilleurs acteurs de sa génération, les producteurs et

réalisateurs en sont, à présent, conscients. Il nous tarde de le voir

dans un premier rôle dramatique (peut-être le prochain Le Lundi au soleil de Patrick Bossard). André Wilms

est un des meilleurs acteurs de sa génération, les producteurs et

réalisateurs en sont, à présent, conscients. Il nous tarde de le voir

dans un premier rôle dramatique (peut-être le prochain Le Lundi au soleil de Patrick Bossard). André Wilms fait une belle prestation, de même que Clémence Poésy dans son premier film de cinéma.

fait une belle prestation, de même que Clémence Poésy dans son premier film de cinéma.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire