"... Un homme qui a liquidé ses rêves mais ne peut les oublier."

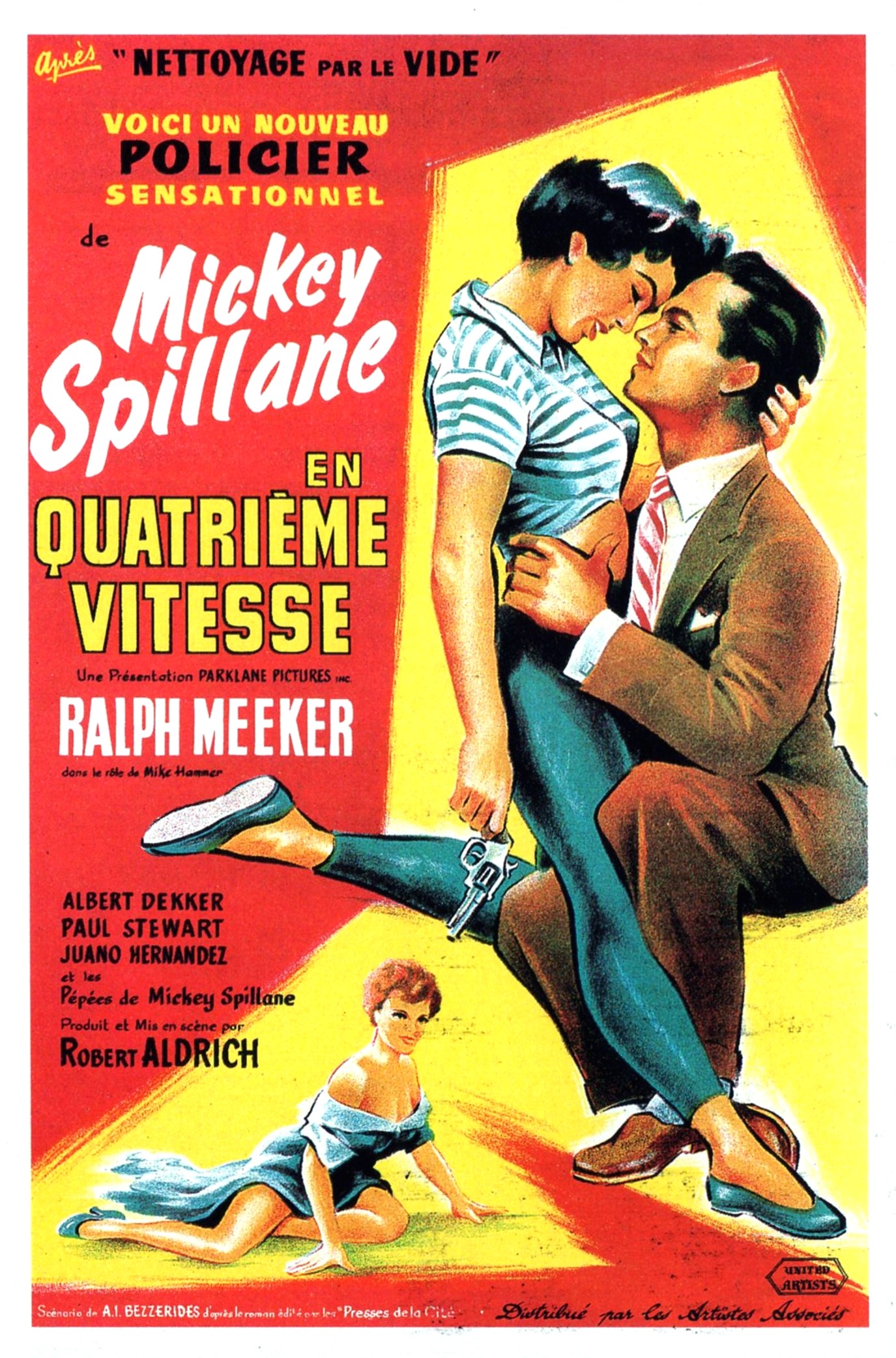

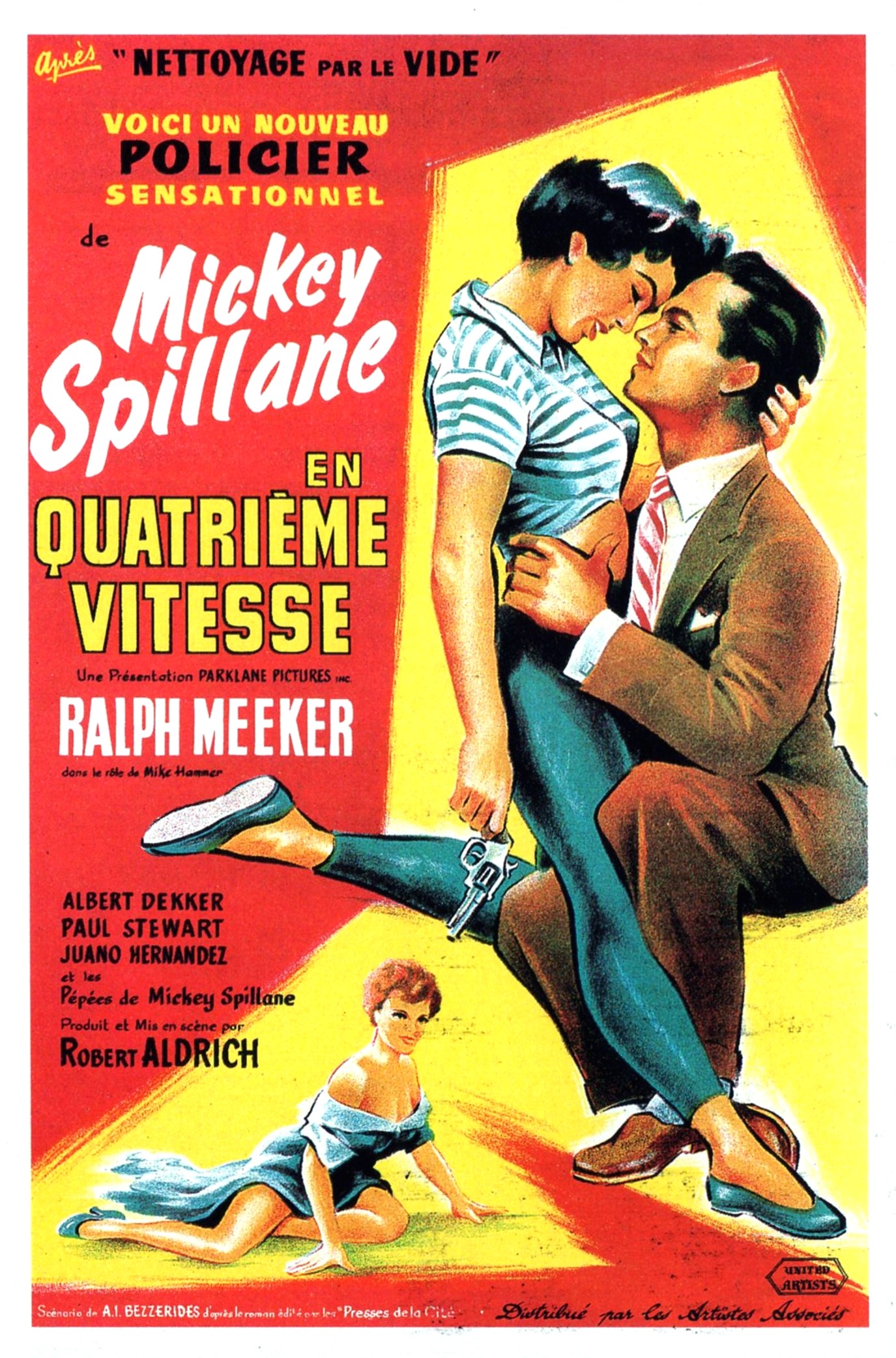

Moins de six mois après la fin du tournage de son remarquable Kiss Me Deadly , Robert Aldrich

, Robert Aldrich entame celui, très court, de cette adaptation de la pièce écrite en 1949 par le dramaturge, scénariste et réalisateur Clifford Odets

entame celui, très court, de cette adaptation de la pièce écrite en 1949 par le dramaturge, scénariste et réalisateur Clifford Odets *. Cette critique non dissimulée des mœurs en vigueur à Hollywood n'est évidemment pas la première produite, y compris par les studios californiens eux-mêmes. Depuis le muet Show People

*. Cette critique non dissimulée des mœurs en vigueur à Hollywood n'est évidemment pas la première produite, y compris par les studios californiens eux-mêmes. Depuis le muet Show People de King Vidor

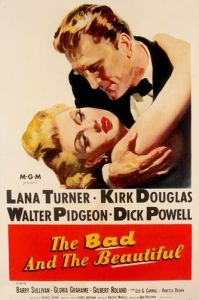

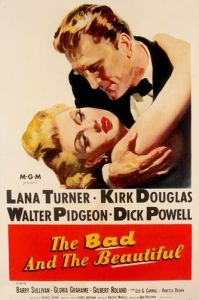

de King Vidor à The Bad and the Beautiful

à The Bad and the Beautiful de Vincente Minnelli

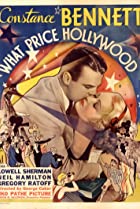

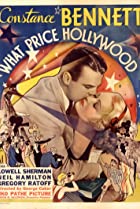

de Vincente Minnelli en passant par What Price Hollywood?

en passant par What Price Hollywood? de George Cukor

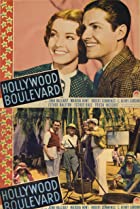

de George Cukor ou Hollywood Boulevard

ou Hollywood Boulevard de Robert Florey

de Robert Florey . Mais The Big Knife

. Mais The Big Knife atteste, de façon métaphorique, la volonté d'Aldrich

atteste, de façon métaphorique, la volonté d'Aldrich de s'affranchir du schéma traditionnel de production puisqu'il est le premier des douze films battant pavillon de la Associates & Aldrich Company. Il fut aussi l'un des quatre films récompensés par un "Lion d'argent" vénitien en 1955.

de s'affranchir du schéma traditionnel de production puisqu'il est le premier des douze films battant pavillon de la Associates & Aldrich Company. Il fut aussi l'un des quatre films récompensés par un "Lion d'argent" vénitien en 1955.

, Robert Aldrich

, Robert Aldrich entame celui, très court, de cette adaptation de la pièce écrite en 1949 par le dramaturge, scénariste et réalisateur Clifford Odets

entame celui, très court, de cette adaptation de la pièce écrite en 1949 par le dramaturge, scénariste et réalisateur Clifford Odets *. Cette critique non dissimulée des mœurs en vigueur à Hollywood n'est évidemment pas la première produite, y compris par les studios californiens eux-mêmes. Depuis le muet Show People

*. Cette critique non dissimulée des mœurs en vigueur à Hollywood n'est évidemment pas la première produite, y compris par les studios californiens eux-mêmes. Depuis le muet Show People de King Vidor

de King Vidor à The Bad and the Beautiful

à The Bad and the Beautiful de Vincente Minnelli

de Vincente Minnelli en passant par What Price Hollywood?

en passant par What Price Hollywood? de George Cukor

de George Cukor ou Hollywood Boulevard

ou Hollywood Boulevard de Robert Florey

de Robert Florey . Mais The Big Knife

. Mais The Big Knife atteste, de façon métaphorique, la volonté d'Aldrich

atteste, de façon métaphorique, la volonté d'Aldrich de s'affranchir du schéma traditionnel de production puisqu'il est le premier des douze films battant pavillon de la Associates & Aldrich Company. Il fut aussi l'un des quatre films récompensés par un "Lion d'argent" vénitien en 1955.

de s'affranchir du schéma traditionnel de production puisqu'il est le premier des douze films battant pavillon de la Associates & Aldrich Company. Il fut aussi l'un des quatre films récompensés par un "Lion d'argent" vénitien en 1955.

Alors qu'il s'entraîne à la boxe avec son coach Mickey Feeney dans le jardin de sa résidence de Bel Air, l'acteur Charles Castle reçoit la visite inopinée de Patty Benedict. La célèbre chroniqueuse tente d'obtenir la confirmation de la persistante rumeur d'une rupture du couple Castle. Mais l'apparition de Marion, descendue de l'étage supérieur, apporte une réponse au moins provisoire à cette interrogation. L'épouse de Charles est en réalité bien partie vivre, depuis plusieurs semaines, avec son jeune fils Billy dans leur appartement au bord de l'océan. Même si elle lui reproche ses infidélités, Marion aime sincèrement son mari. Prête à revenir au domicile conjugal, elle lui demande néanmoins de refuser la reconduction du contrat de sept ans avec son producteur, l'égocentrique et pernicieux Stanley Shriner Hoff. Mais celui-ci possède un argument décisif, inconnu de Marion, auquel la vedette de ses films ne peut raisonnablement résister.

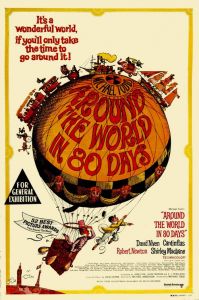

S'ils n'ont jamais collaboré directement ensemble, l'adaptation étant signée par James Poe (récompensé deux ans plus tard pour sa contribution à Around the World in Eighty Days puis nommé à trois autres reprises, dont Cat on a Hot Tin Roof

puis nommé à trois autres reprises, dont Cat on a Hot Tin Roof ), Robert Aldrich

), Robert Aldrich et Clifford Odets

et Clifford Odets partageaient des convergences "intellectuelles" qui expliquent, au moins en partie, le choix du premier de porter la pièce du second à l'écran. La lucide empathie du cinéaste pour le personnage principal, idéaliste mais résigné, qu'il met en scène ne fait également aucun doute. Opérée sur un mode plus mélodramatique que clinique, la description du cruel petit monde hollywoodien, ses ragots et manipulations, sa vanité ne perd pas pour autant de sa force. Le jeu du pouvoir, les sujétions et rapports de force, les antagonismes artificiellement conciliés**, la dissimulation constituent l'intéressante trame d'une chaîne narrative relativement simple. Jolie et surprenante interprétation de Jack Palance

partageaient des convergences "intellectuelles" qui expliquent, au moins en partie, le choix du premier de porter la pièce du second à l'écran. La lucide empathie du cinéaste pour le personnage principal, idéaliste mais résigné, qu'il met en scène ne fait également aucun doute. Opérée sur un mode plus mélodramatique que clinique, la description du cruel petit monde hollywoodien, ses ragots et manipulations, sa vanité ne perd pas pour autant de sa force. Le jeu du pouvoir, les sujétions et rapports de force, les antagonismes artificiellement conciliés**, la dissimulation constituent l'intéressante trame d'une chaîne narrative relativement simple. Jolie et surprenante interprétation de Jack Palance (dans un rôle refusé par Burt Lancaster

(dans un rôle refusé par Burt Lancaster ) aux côtés d'Ida Lupino

) aux côtés d'Ida Lupino , d'un presque méconnaissable Rod Steiger

, d'un presque méconnaissable Rod Steiger et de Shelley Winters

et de Shelley Winters dans un second rôle important.

dans un second rôle important.

puis nommé à trois autres reprises, dont Cat on a Hot Tin Roof

puis nommé à trois autres reprises, dont Cat on a Hot Tin Roof ), Robert Aldrich

), Robert Aldrich et Clifford Odets

et Clifford Odets partageaient des convergences "intellectuelles" qui expliquent, au moins en partie, le choix du premier de porter la pièce du second à l'écran. La lucide empathie du cinéaste pour le personnage principal, idéaliste mais résigné, qu'il met en scène ne fait également aucun doute. Opérée sur un mode plus mélodramatique que clinique, la description du cruel petit monde hollywoodien, ses ragots et manipulations, sa vanité ne perd pas pour autant de sa force. Le jeu du pouvoir, les sujétions et rapports de force, les antagonismes artificiellement conciliés**, la dissimulation constituent l'intéressante trame d'une chaîne narrative relativement simple. Jolie et surprenante interprétation de Jack Palance

partageaient des convergences "intellectuelles" qui expliquent, au moins en partie, le choix du premier de porter la pièce du second à l'écran. La lucide empathie du cinéaste pour le personnage principal, idéaliste mais résigné, qu'il met en scène ne fait également aucun doute. Opérée sur un mode plus mélodramatique que clinique, la description du cruel petit monde hollywoodien, ses ragots et manipulations, sa vanité ne perd pas pour autant de sa force. Le jeu du pouvoir, les sujétions et rapports de force, les antagonismes artificiellement conciliés**, la dissimulation constituent l'intéressante trame d'une chaîne narrative relativement simple. Jolie et surprenante interprétation de Jack Palance (dans un rôle refusé par Burt Lancaster

(dans un rôle refusé par Burt Lancaster ) aux côtés d'Ida Lupino

) aux côtés d'Ida Lupino , d'un presque méconnaissable Rod Steiger

, d'un presque méconnaissable Rod Steiger et de Shelley Winters

et de Shelley Winters dans un second rôle important.

dans un second rôle important.

___

*auteur notamment des œuvres à l'origine de Clash by Night de Fritz Lang

de Fritz Lang et The Country Girl

et The Country Girl de George Seaton. Clifford Odets

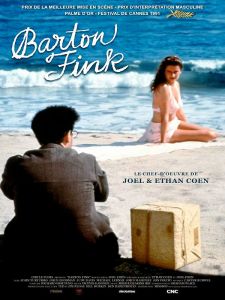

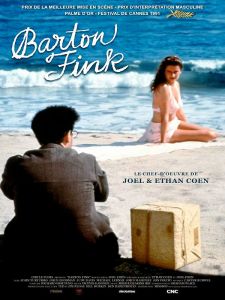

de George Seaton. Clifford Odets a également inspiré le personnage-titre du Barton Fink

a également inspiré le personnage-titre du Barton Fink des frères Coen

des frères Coen . La pièce créée initialement à Broadway fut reprise par en 1957 au Théâtre des Bouffes-Parisiens par Jean Renoir

. La pièce créée initialement à Broadway fut reprise par en 1957 au Théâtre des Bouffes-Parisiens par Jean Renoir avec Daniel Gélin

avec Daniel Gélin (Charles Castle), Claude Génia

(Charles Castle), Claude Génia (Marion) et Paul Bernard

(Marion) et Paul Bernard (Marcus Hoff) puis en 1998 par Joanne Woodward

(Marcus Hoff) puis en 1998 par Joanne Woodward dans le cadre du Williamstown Theatre Festival.

dans le cadre du Williamstown Theatre Festival.

de Fritz Lang

de Fritz Lang et The Country Girl

et The Country Girl de George Seaton. Clifford Odets

de George Seaton. Clifford Odets a également inspiré le personnage-titre du Barton Fink

a également inspiré le personnage-titre du Barton Fink des frères Coen

des frères Coen . La pièce créée initialement à Broadway fut reprise par en 1957 au Théâtre des Bouffes-Parisiens par Jean Renoir

. La pièce créée initialement à Broadway fut reprise par en 1957 au Théâtre des Bouffes-Parisiens par Jean Renoir avec Daniel Gélin

avec Daniel Gélin (Charles Castle), Claude Génia

(Charles Castle), Claude Génia (Marion) et Paul Bernard

(Marion) et Paul Bernard (Marcus Hoff) puis en 1998 par Joanne Woodward

(Marcus Hoff) puis en 1998 par Joanne Woodward dans le cadre du Williamstown Theatre Festival.

dans le cadre du Williamstown Theatre Festival.

**on pense, dans un autre domaine, au Sweet Smell of Success d'Alexander Mackendrick

d'Alexander Mackendrick co-adapté par Clifford Odets

co-adapté par Clifford Odets .

.

d'Alexander Mackendrick

d'Alexander Mackendrick co-adapté par Clifford Odets

co-adapté par Clifford Odets .

.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire