"Tu n'as jamais eu de jugeote !"

Si la psychologie des personnages a toujours fait l'objet d'un soin attentif de la part de Fritz Lang dans ses précédents films, elle occupe à partir de The Woman in the Window

dans ses précédents films, elle occupe à partir de The Woman in the Window une place encore plus significative (et signifiante). Succédant à ce dernier, dont il est également proche sur les plans narratif et du casting, Scarlet Street

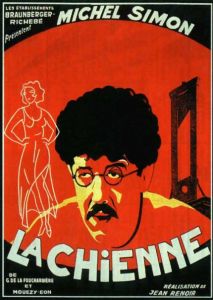

une place encore plus significative (et signifiante). Succédant à ce dernier, dont il est également proche sur les plans narratif et du casting, Scarlet Street , tourné entre juillet et septembre 1945, est un remake de La Chienne

, tourné entre juillet et septembre 1945, est un remake de La Chienne , premier film parlant de Jean Renoir

, premier film parlant de Jean Renoir dans lequel Michel Simon

dans lequel Michel Simon et Janie Marese

et Janie Marese tenaient les rôles principaux. L'adaptation de l'ouvrage du journaliste et romancier Georges de La Fouchardière était un drame de mœurs mâtiné de comédie noire et sociale ; le troisième et pénultième film produit par Lang

tenaient les rôles principaux. L'adaptation de l'ouvrage du journaliste et romancier Georges de La Fouchardière était un drame de mœurs mâtiné de comédie noire et sociale ; le troisième et pénultième film produit par Lang aux Etats-Unis s'apparente davantage à une fable sur l'amoralité et la culpabilité aux accents de film-noir.

aux Etats-Unis s'apparente davantage à une fable sur l'amoralité et la culpabilité aux accents de film-noir.

dans ses précédents films, elle occupe à partir de The Woman in the Window

dans ses précédents films, elle occupe à partir de The Woman in the Window une place encore plus significative (et signifiante). Succédant à ce dernier, dont il est également proche sur les plans narratif et du casting, Scarlet Street

une place encore plus significative (et signifiante). Succédant à ce dernier, dont il est également proche sur les plans narratif et du casting, Scarlet Street , tourné entre juillet et septembre 1945, est un remake de La Chienne

, tourné entre juillet et septembre 1945, est un remake de La Chienne , premier film parlant de Jean Renoir

, premier film parlant de Jean Renoir dans lequel Michel Simon

dans lequel Michel Simon et Janie Marese

et Janie Marese tenaient les rôles principaux. L'adaptation de l'ouvrage du journaliste et romancier Georges de La Fouchardière était un drame de mœurs mâtiné de comédie noire et sociale ; le troisième et pénultième film produit par Lang

tenaient les rôles principaux. L'adaptation de l'ouvrage du journaliste et romancier Georges de La Fouchardière était un drame de mœurs mâtiné de comédie noire et sociale ; le troisième et pénultième film produit par Lang aux Etats-Unis s'apparente davantage à une fable sur l'amoralité et la culpabilité aux accents de film-noir.

aux Etats-Unis s'apparente davantage à une fable sur l'amoralité et la culpabilité aux accents de film-noir.

Avant de quitter le dîner qui réunit quelques uns de ses collaborateurs pour rejoindre une superbe créature dans sa voiture, J.J. Hogarth offre à Christopher Cross une très jolie montre-gousset pour le remercier des vingt-cinq ans de bons et loyaux services passés comme caissier principal dans son établissement. Une averse printanière accueille Cross à la sortie du restaurant qui, muni d'un parapluie, abrite son collègue Charles Pringle jusqu'à l'arrêt du bus avant d'aller jusqu'à la station de métro. Un peu désorienté par les rues de Greenwich Village, Cross apercevant un individu gifler et bousculer une jeune femme vient au secours de celle-ci, propose de la raccompagner et offre à Katharine 'Kitty' March un verre en bas de chez elle. Cross, tombé presque instantanément sous le charme de celle qui se présente comme actrice et pourrait être sa fille, prétend être artiste peintre, une passion seulement pratiquée le dimanche en amateur. Le modeste employé est marié à une veuve acariâtre dont le premier époux, inspecteur de police, a disparu en tentant de sauver une noyée. L'homme que Cross croit avoir assommé en défendant 'Kitty n'est autre que Johnny Prince, l'amant de cette dernière, un oisif volontiers flambeur et vivant à ses crochets. Découvrant une lettre enflammée envoyée par Cross, Prince suggère à 'Lazy Legs', follement éprise de lui, de profiter de la prétendue fortune du soupirant en essayant de lui soutirer de l'argent ou, à défaut, la location d'un appartement.

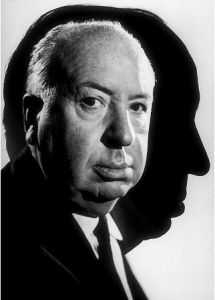

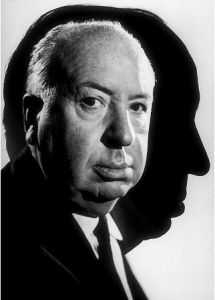

Moins "clinique"* que The Lost Weekend de Billy Wilder

de Billy Wilder ou Spellbound

ou Spellbound d'Alfred Hitchcock

d'Alfred Hitchcock sortis également à la fin de l'année 1945, Scarlet Street

sortis également à la fin de l'année 1945, Scarlet Street apparaît assez nettement comme une œuvre figurative. L'influence de Fritz Lang

apparaît assez nettement comme une œuvre figurative. L'influence de Fritz Lang sur le scénario signé par Dudley Nichols

sur le scénario signé par Dudley Nichols **, collaborateur à deux reprises de Jean Renoir

**, collaborateur à deux reprises de Jean Renoir et avec lequel le réalisateur a précédemment travaillé sur Man Hunt

et avec lequel le réalisateur a précédemment travaillé sur Man Hunt , est manifeste. Le thème des apparences, cher à l'auteur de Beyond a Reasonable Doubt

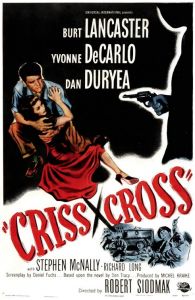

, est manifeste. Le thème des apparences, cher à l'auteur de Beyond a Reasonable Doubt en particulier depuis son exil américain, est ici omniprésent. Les trois personnages principaux, trompés par leur vision subjective, deviennent tour à tour victimes d'une manipulation orchestrée collectivement et instrumentée par la transgression et la soumission. Elément intéressant à souligner : ce drame sombre repose essentiellement sur l'égarement, moral (symbolisé par la maîtresse de J.J. Hogarth) à l'origine de la pulsion de 'Chris' Cross (subtile référence au fameux roman de Don Tracy

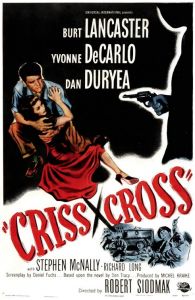

en particulier depuis son exil américain, est ici omniprésent. Les trois personnages principaux, trompés par leur vision subjective, deviennent tour à tour victimes d'une manipulation orchestrée collectivement et instrumentée par la transgression et la soumission. Elément intéressant à souligner : ce drame sombre repose essentiellement sur l'égarement, moral (symbolisé par la maîtresse de J.J. Hogarth) à l'origine de la pulsion de 'Chris' Cross (subtile référence au fameux roman de Don Tracy publié en 1935 dont Robert Siodmak

publié en 1935 dont Robert Siodmak tirera en 1949 un très bon film

tirera en 1949 un très bon film avec notamment Dan Duryea

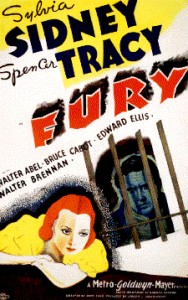

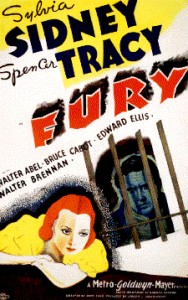

avec notamment Dan Duryea ) mais aussi spatial, puisque la rencontre du quinquagénaire avec Kitty est due à sa désorientation nocturne et sous la pluie (déjà figure de la malchance dans Fury

) mais aussi spatial, puisque la rencontre du quinquagénaire avec Kitty est due à sa désorientation nocturne et sous la pluie (déjà figure de la malchance dans Fury ). En outre, aucun des personnages substantiels de Scarlet Street

). En outre, aucun des personnages substantiels de Scarlet Street ne semble offrir un profil réellement positif, à l'exception peut-être de Millie 'Funny Face' Ray.

ne semble offrir un profil réellement positif, à l'exception peut-être de Millie 'Funny Face' Ray.

de Billy Wilder

de Billy Wilder ou Spellbound

ou Spellbound d'Alfred Hitchcock

d'Alfred Hitchcock sortis également à la fin de l'année 1945, Scarlet Street

sortis également à la fin de l'année 1945, Scarlet Street apparaît assez nettement comme une œuvre figurative. L'influence de Fritz Lang

apparaît assez nettement comme une œuvre figurative. L'influence de Fritz Lang sur le scénario signé par Dudley Nichols

sur le scénario signé par Dudley Nichols **, collaborateur à deux reprises de Jean Renoir

**, collaborateur à deux reprises de Jean Renoir et avec lequel le réalisateur a précédemment travaillé sur Man Hunt

et avec lequel le réalisateur a précédemment travaillé sur Man Hunt , est manifeste. Le thème des apparences, cher à l'auteur de Beyond a Reasonable Doubt

, est manifeste. Le thème des apparences, cher à l'auteur de Beyond a Reasonable Doubt en particulier depuis son exil américain, est ici omniprésent. Les trois personnages principaux, trompés par leur vision subjective, deviennent tour à tour victimes d'une manipulation orchestrée collectivement et instrumentée par la transgression et la soumission. Elément intéressant à souligner : ce drame sombre repose essentiellement sur l'égarement, moral (symbolisé par la maîtresse de J.J. Hogarth) à l'origine de la pulsion de 'Chris' Cross (subtile référence au fameux roman de Don Tracy

en particulier depuis son exil américain, est ici omniprésent. Les trois personnages principaux, trompés par leur vision subjective, deviennent tour à tour victimes d'une manipulation orchestrée collectivement et instrumentée par la transgression et la soumission. Elément intéressant à souligner : ce drame sombre repose essentiellement sur l'égarement, moral (symbolisé par la maîtresse de J.J. Hogarth) à l'origine de la pulsion de 'Chris' Cross (subtile référence au fameux roman de Don Tracy publié en 1935 dont Robert Siodmak

publié en 1935 dont Robert Siodmak tirera en 1949 un très bon film

tirera en 1949 un très bon film avec notamment Dan Duryea

avec notamment Dan Duryea ) mais aussi spatial, puisque la rencontre du quinquagénaire avec Kitty est due à sa désorientation nocturne et sous la pluie (déjà figure de la malchance dans Fury

) mais aussi spatial, puisque la rencontre du quinquagénaire avec Kitty est due à sa désorientation nocturne et sous la pluie (déjà figure de la malchance dans Fury ). En outre, aucun des personnages substantiels de Scarlet Street

). En outre, aucun des personnages substantiels de Scarlet Street ne semble offrir un profil réellement positif, à l'exception peut-être de Millie 'Funny Face' Ray.

ne semble offrir un profil réellement positif, à l'exception peut-être de Millie 'Funny Face' Ray.

Il est enfin peu surprenant que Fritz Lang ait à nouveau fait appel au trio d'acteurs de The Woman in the Window

ait à nouveau fait appel au trio d'acteurs de The Woman in the Window ***. La solidité de l'interprétation d'Edward G. Robinson

***. La solidité de l'interprétation d'Edward G. Robinson , excellent récent second rôle de Double Indemnity

, excellent récent second rôle de Double Indemnity également vaincu, la même année, par la culpabilité dans Illegal

également vaincu, la même année, par la culpabilité dans Illegal , fait encore une fois merveille. Belle prestation de Joan Bennett

, fait encore une fois merveille. Belle prestation de Joan Bennett et de Dan Duryea

et de Dan Duryea (respectivement à l'affiche de Man Hunt

(respectivement à l'affiche de Man Hunt et de Ministry of Fear

et de Ministry of Fear ). Le rôle confié à Margaret Lindsay

). Le rôle confié à Margaret Lindsay aurait probablement gagné à être un peu plus étoffé.

aurait probablement gagné à être un peu plus étoffé.

N.B. : il existe une version colorisée du film.

ait à nouveau fait appel au trio d'acteurs de The Woman in the Window

ait à nouveau fait appel au trio d'acteurs de The Woman in the Window ***. La solidité de l'interprétation d'Edward G. Robinson

***. La solidité de l'interprétation d'Edward G. Robinson , excellent récent second rôle de Double Indemnity

, excellent récent second rôle de Double Indemnity également vaincu, la même année, par la culpabilité dans Illegal

également vaincu, la même année, par la culpabilité dans Illegal , fait encore une fois merveille. Belle prestation de Joan Bennett

, fait encore une fois merveille. Belle prestation de Joan Bennett et de Dan Duryea

et de Dan Duryea (respectivement à l'affiche de Man Hunt

(respectivement à l'affiche de Man Hunt et de Ministry of Fear

et de Ministry of Fear ). Le rôle confié à Margaret Lindsay

). Le rôle confié à Margaret Lindsay aurait probablement gagné à être un peu plus étoffé.

aurait probablement gagné à être un peu plus étoffé.N.B. : il existe une version colorisée du film.

___

*et plus intéressant que ses contemporains Fallen Angel d'Otto Preminger

d'Otto Preminger ou The Great Flamarion

ou The Great Flamarion d'Anthony Mann

d'Anthony Mann .

.

d'Otto Preminger

d'Otto Preminger ou The Great Flamarion

ou The Great Flamarion d'Anthony Mann

d'Anthony Mann .

.

**souvent associé à John Ford , connu également pour avoir refusé de recevoir l'"Oscar" qui lui était décerné en 1936 pour The Informer

, connu également pour avoir refusé de recevoir l'"Oscar" qui lui était décerné en 1936 pour The Informer , une première pour les Academy Awards.

, une première pour les Academy Awards.

, connu également pour avoir refusé de recevoir l'"Oscar" qui lui était décerné en 1936 pour The Informer

, connu également pour avoir refusé de recevoir l'"Oscar" qui lui était décerné en 1936 pour The Informer , une première pour les Academy Awards.

, une première pour les Academy Awards.

.

.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire